声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,意在科普健康知识请知悉;如有身体不适请咨询专业医生。

有时候,你会发现化疗结束后,病房里多出了一种微妙的交流方式。隔床的阿姨悄悄问你:“你打升白针了吗?”你点点头,她就笑着说:“我也打了,听说打了才不容易感染。”

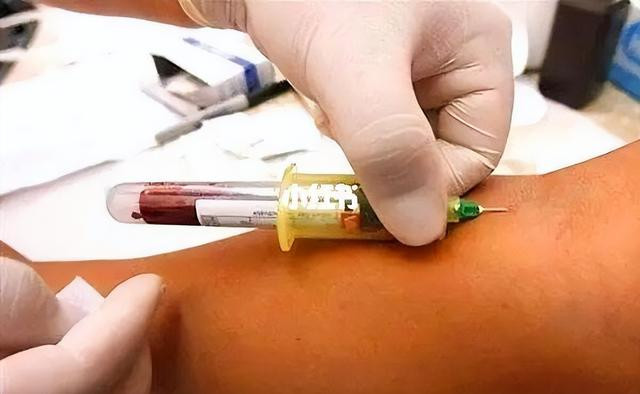

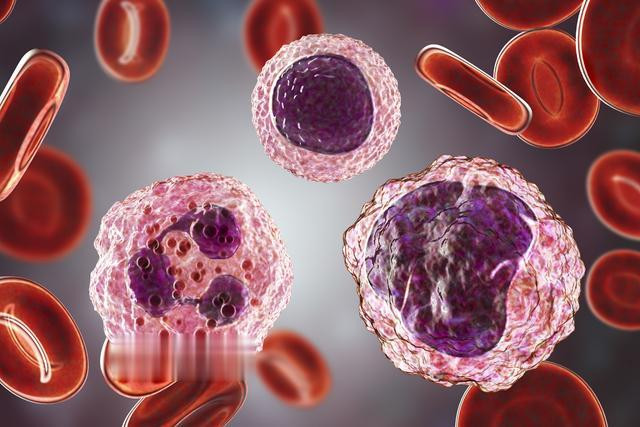

升白针,全名叫粒细胞集落刺激因子,它的“任务”是让骨髓更努力地生产白细胞,尤其是中性粒细胞。化疗之后,人体的白细胞数量会下降,身体的“防守队员”就少了,感染的风险自然飙升。

此时,升白针就像是临时调来的“替补队员”,让你不至于陷入“一个喷嚏就倒下”的悲剧。

但问题来了:所有人都需要打吗?

答案是:不一定。这不是一场“人人有份”的晚宴,而是一场“按需分配”的战役。

医生会根据你的化疗方案、既往血象情况、年龄、合并疾病等因素来判断你属于高风险还是低风险人群。

如果你属于高风险人群(例如之前就白细胞低,或者这次的方案本身就容易压得白细胞直线下降),医生可能会建议你预防性使用升白针。就像你要去徒步穿越沙漠,当然得提前带好水。

而低风险人群,医生可能会建议观察白细胞水平再决定是否使用,就像你出门看天气,阳光明媚就别扛着大伞出门显得夸张。

那问题又来了:长效还是短效?

我们先来破个迷思:长效的就一定更高级?短效的就一定差?

长效和短效的升白针,原理都是一样的,都是“刺激骨髓干细胞分化,增加中性粒细胞生成”。不同在于——持续时间。

短效升白针作用时间短,通常需要连续几天注射;长效升白针作用时间长,一针下去,三五天不用管,适合“怕麻烦”的人。

举个栗子。

你像是在厨房做饭,短效升白针是你每天都得翻翻锅,看看火候加点水;长效升白针则像是丢进去一个智能电饭煲——设置好程序,它自己就熬好了粥。

但这不代表长效就适合所有人。

有些患者代谢慢、体重特殊或者其他身体条件特殊,医生可能会倾向选择短效,这样可以根据你每天的血象灵活调整剂量和时机,更精准。

李姨最后选了短效,她说:“我每天来医院本来也很方便,医生你看着办。”她的选择没错——她不怕每天打一针,而且她喜欢“感觉自己在主动参与治疗”。

但如果你住得远、行动不便,或者对频繁就诊感到焦虑,那么长效就是个更贴心的选择。

这不是选择哪个好,而是选择哪个适合你。

当然了,一针下去之后,很多人都想知道:“那我是不是就安全了?”这时候我要泼点冷水。

升白针不是护身符,它只是让你有了更多“士兵”,但这些士兵是不是训练有素、能不能及时到岗,还有很多因素。

有些人用了升白针,但因为饮食不注意、作息紊乱、情绪焦虑,白细胞还是升不上来,或者升得不够快。

就像你招了一堆新兵,但没给他们训练,结果战斗力堪忧。

打了升白针,也别忘了:

休息:别熬夜,别剧集连看到凌晨三点。

骨髓也需要睡觉。

营养:不是猛吃肉,而是均衡饮食,蛋白质、维生素、矿物质都要有。

心情:真的,别小看情绪的力量。

焦虑会让身体进入“战斗模式”,免疫系统反而疲惫不堪。

而我最想提醒的,是那些“别人打了我也要打”的心态。升白针不是朋友圈的流行款,不是你看人家背了你也要买的包。

它是专业决策的结果,不是情绪冲动的产物。

我也遇到过一些患者,听说别人用了长效升白针效果好,就坚持要换——但她忘了医生当时为什么选择短效,是因为她的肝肾功能、体重指数、甚至生活节奏都不一样。

医嘱不是建议,是匹配你情况的最佳方案。

我常说,看病是一种合作,不是单方面的命令。

你不是被动接受,而是和医生一起,把身体这台机器调校到最佳状态。你问问题,我解答;你有顾虑,我们一起调整方案。

这种理解和互信,比任何药物都更重要。

而升白针,只是这场合作中的一个工具。

写到这,我又想起李姨。

她现在每次复查都会带一盒水果来,还笑着说:“我现在都不怕化疗了,知道怎么应对。”她的笑容,是我做医生最大的满足。

不是因为她打了升白针,而是她理解了自己的治疗,参与了其中,变得有力量了。

亲爱的你,如果你也在化疗的路上遇到升白针这个选择题,别慌。不是非黑即白,也不是非打不可。

和你的医生多沟通,了解自己的风险,看看哪种方案更适合你这个独一无二的“你”。

不盲从,不恐慌,不抗拒。

你比你想象中强大,而我们就在你身边。

参考文献:

[1]周丽娟, 王建军, 李娜. 重组人粒细胞集落刺激因子在肿瘤患者化疗后中性粒细胞减少症中的应用研究[J]. 中国肿瘤临床, 2023, 50(11): 623-628.

[2]张晓梅, 刘文军. 长效与短效粒细胞刺激因子在肿瘤化疗患者中的疗效比较[J]. 中华肿瘤杂志, 2022, 44(09): 897-902.

[3]国家卫生健康委员会. 关于加强肿瘤患者化疗支持治疗管理的指导意见[R]. 2021.

炒股配资门户配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。